※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。

ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、

仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)

「自分の特性・限界を理解する」という言葉を耳にすることは多いですが、

実際にどうやって行えばいいのか、悩む人は少なくありません。

特に「発達障がい」「精神疾患」を抱えている人にとって、

自分の状態を正しく理解することは、

生活の安定・支援の活用につながる重要なステップです。

しかしこの「自己理解」は、

心理テストのように「一度で終わるもの」ではありません。

「日々の積み重ねの中で、生きていく土台を作っていく」ことなのです。

- 毎日生きている中でするもの

- あなた自身の状態を観察する

- あなた一人/他者と一緒に振り返る

- 少しずつ整理していく

この作業は「働く前」「福祉支援を受ける前」からでも始めることができます。

自分の状態を把握しておくことで、

後に福祉サービスを受ける際もスムーズに情報を共有できるようになり、

生活全体を安定させる基礎になります。

- 「一人でもできる」自己理解

- ① 自分を観察する

- ② 得意/不得意を知る

- ③ 限界を知る

- 他人と「より深い自己理解」をする

- ④ 言葉にする

- 「これからのために」できる自己理解

- ⑤ 「障がい者福祉」を理解する

- ⑥ 「見える化」する

- ⑦ 「障がい者福祉を利用する」「前の準備」

①:「自分を観察する」から始める

自己理解の第一歩は「自分を観察する」ことです。

「観察」って、どこか難しそう…

(管理人)

言葉だけでは、そう感じることでしょう。

しかし、やることはとても簡単です。

それは「気になった感覚」を「記録していく」だけです。

観察の目的は「できた・できなかった」を評価することではなく、

自分の状態のパターンを見つけることです。

次のような点を「1日単位で」「軽く」メモしてみましょう。

- 朝起きたときの気分、体調

- 集中できた時間帯

- 疲れを感じたタイミング

- 苦手な場面、人とのやり取り

- 睡眠、天気、食事などの影響

具体的には⬇️

- 「今日は一日を通して、なんとなく疲れた」

- 「今日は〇〇に集中できた」

最初は「なんか疲れた」のように「ざっくりでOK」です。

毎日続けようとすると疲れてしまうので、続けやすい形を選びましょう。

- メモ帳

- 手書きだと、効果↗️

- 日記

- 手書きだと、効果↗️

- スマホアプリでもOK

こうして自分の状態を「見える化」していくことで、

「自分が『どういう条件で』調子を崩しやすいか」が

少しずつわかってきます。

②:「得意」「不得意」を整理してみる

次のステップは「得意」「不得意」を整理することです。

「①:「自分を観察する」から始める」と同じく、

「なんとなく」で構いません。

(管理人)

ここでは「できる/できない」ではなく、

「やりやすい/やりにくい」という視点を持つと良いです(^^)

- 作業、タスクの種類

- 単純作業;物の組み立て、データ入力 など

- クリエイティブ作業;デザイナー、ライター など

- 人との会話 など

- 環境の条件

- 音の大きさ

- 照明の強さ など

- 対人関係

- 一対一

- 大人数

- 体調、気分の波

- 朝型/夜型

- 緊張しやすいタイミングはあるか

紙・メモアプリなどに書いてみると、

自分の「やりやすい条件」が可視化されます。

その情報は後に、支援機関/医師に相談する際にも、非常に役立ちます。

1つ注意しておきたいのは、

「好きなこと」と「得意なこと」は「必ずしも一致しない」ことです。

「好きだけど」「疲れやすい」活動もあれば、

「特に好きではないけれど」「スムーズにできる」作業もあるでしょう。

(管理人)

「好き/嫌い」を初めから理解するのは、とても難しいです。

しかし、その差を客観的に見ることも、

自己理解の重要な一歩です。

③:「限界を知る」=「自己防衛」

「限界を知る」という言葉には、悪い印象があるかもしれません。

しかし、限界を知ることは「諦めではなく」「自分を守る力」です。

多くの人が体調を崩したり、燃え尽きてしまうのは、

「自分の限界を超えて頑張り続ける」からです。

だからこそ「どのあたりで無理が出るのか」を

前もって把握しておくことが大切です。

- 集中力が切れてしまう

- ➡️ ミスが増える

- 頭痛、めまいがする

- 感情のコントロールが難しくなる

- 「もう少しだけ」と思っても体が動かない

おすすめ;状況をメモしておくと、後から振り返ることもできます

(管理人)

こうしたサインは「絶対に」「無視しないでください」

- 休む

- やり方を変える

- 人に相談する

これらの対応を取ることで、再び立ち上がれる余力を残せます。

限界を知るとは「自分を『壊さないための方法』を身につけること」でもあります。

④:「自分の状態を」「言葉にする」練習をする

自分の状態を誰かに伝えるとき、

うまく言葉にできずに苦労する人は多いです。

福祉サービスを受ける前から、

「どんな状況で」「何が」「どのくらい大変なのか」を整理しておくと、

支援員などに話すときにスムーズになります。

- 【状況】〇〇をしているとき

- 【問題】△△が起こりやすくなる

- 【影響】□□ができなくなる、疲れがたまる

- 【対策】✕✕をすると、少し楽になる

- 【状況】人と話す場面で

- 【問題】緊張しやすい

- 【影響】会話が終わると、強い疲労を感じる

- 【対策】短時間のやりとりなら大丈夫

このように「自分の状態を」「具体的に」「言語化できる」と、

福祉支援の際「自分に合ったサポート」を受けやすくなります。

(管理人)

福祉サービスの利用が始まると、

そのような支援をしてくださるところもあります。

ただし「自己理解をある程度しておく」ことで、

大きなメリットがあります ⬇️

あなた(利用者) ➡️ 「早くから就職活動が出来る」可能性がある

福祉サービス(支援者) ➡️ 「どのような支援が必要か」見えやすい

会社(雇い主/採用・人事担当・上司)⬇️

「どのような配慮があると、働きやすいか」検討しやすい

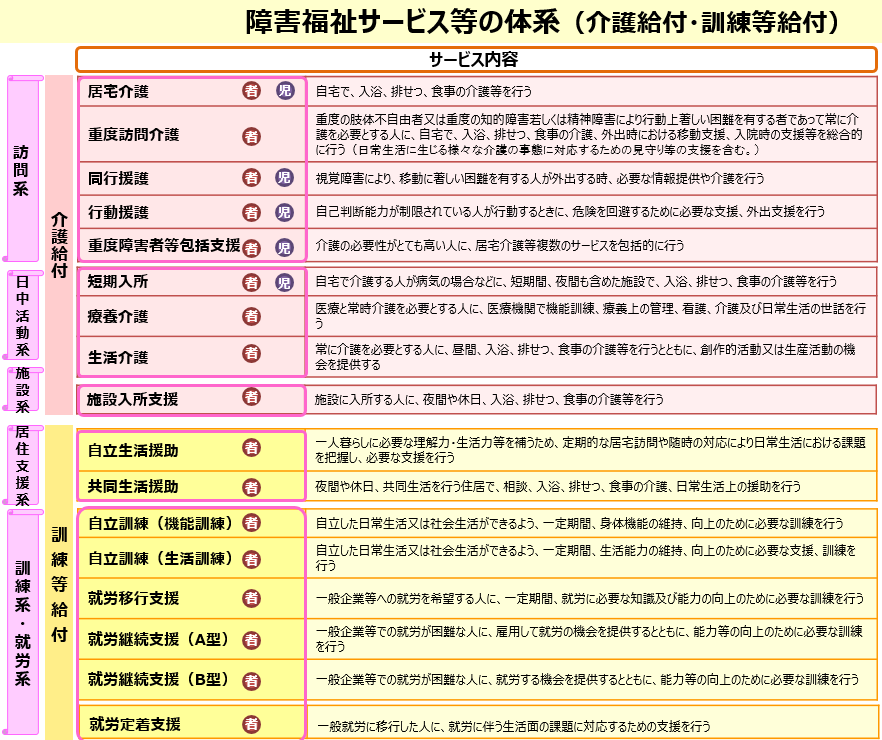

⑤:「障がい者福祉への理解」を深める

自分の状態を整理したら、次は「障がい者福祉」について調べてみましょう。

ここで大切なのは「支援」=「特別なもの」という「考えを手放す」ことです。

支援とは「今の自分を支える仕組み」であり、

状況に応じて使い分けてよいものです。

- 相談だけでいいかな…

- ➡️ 地域の相談支援センター

- 働く準備がしたい

- ➡️ 就労移行支援

自分の状態を整理しておけば、

「どの支援が自分に合いそうか」も見えやすくなります。

⑥:「見える化」で支援につながる

これまでの「観察」「記録」「整理」を続けていくと、

自分の状態が客観的に見えるようになっていきます。

記録を取ることは、単なるメモではなく「未来の支援への準備」でもあります。

支援を受ける際「客観的な記録」があると、

支援員/医師があなたの状態を理解しやすくなります。

- 一日の中で「疲れやすい時間帯」

- 「集中しやすい環境」の特徴

- 「ストレスを感じる」要因

- 「睡眠」「食事」「体調」の関係

これらの情報は、後に「合理的配慮」「働き方の調整」を

考えるうえで土台になります。

(管理人)

つまり、今の自己理解は、

未来の支援、あなた自身の生きやすさに

直結しているということです。

⑦:「支援を受ける準備」として

自己理解は「自己反省会」では終わりません。

それは「合理的配慮を受けるための準備」でもあります。

「合理的配慮」とは

障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」

そのような意思が示された場合、

その実施に伴う負担が過重でない範囲で、

バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすること

https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html

自分の状態を「観察/整理し」「言葉にできる」ようになることで、

支援員・医師・家族など、第三者とスムーズに協力できるようになります。

そして支援を受けるときに最も困るのは、

「自分でもよくわからないけど、うまくいかない」という状態です。

(管理人)

もしこの状態で就職したり、福祉サービスを受けても、

「結局何をすれば、自分らしくいられるか」がわかりません。

最終的に「ただ時間を使っているだけ」になってしまいます…

だからこそ、支援を利用する前から

「自分の状態を少しずつ見える化する」ことは、

あなたの生活を守るうえで、とても有効な準備になるのです。

⑧:「できない自分」から「知っている自分」に

自己理解を深めていく途中では、

苦手なこと/限界点が次々と見えてくるかもしれません。

しかし、それを「できない自分」として否定する必要はありません。

むしろ「自分を知っている」ということが「再出発のための最大の力」になります。

特性/限界を理解していれば、無理を避け、

エネルギーを大切に使うことができます。

これは働くときだけでなく、日常生活の中でも役立つスキルです。

今日は調子が悪いな。

家事を減らして、料理だけにしよう

あそこはうるさいな…

行くのは避けよう

体調が落ち着いているときに、まとめて作業しよう…

でも先延ばしの癖があるから、

「〇〇だけ」はやっておこう…

こうした「自己調整の力」は、支援のあり/なしに関係なく、

あなたを守ってくれるでしょう。

おわりに:「自分を知る力」が「生きやすさの土台」になる

「自分の特性・限界を理解すること」は、

支援を受ける前の人にとって、何よりも大切な準備です。

それは「働くためのスキル」ではなく「生きていくための基礎力」と言えます。

- 自分の状態を観察し、記録する

- 得意/不得意を整理する

- 限界を知る/休むタイミングを見極める

- 状況を言葉にして、共有する

- 支援の情報を集め、使い方を知る

こうした積み重ねによって、自分の生活の中に「安心できるリズム」が生まれます。

「福祉を利用する前でも、自分を理解する力は育てられるー」

それは、自分の人生を「自分で選べる」ようになる第一歩でもあります。

(管理人)

コメント