※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。

ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、

仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)

職場における「働きやすさ」は、

単に「作業効率」「スキル」だけで決まるものではありません。

物理的・心理的・社会的な「環境の影響」が大きく、

「少しの工夫」で、働きやすさが大きく変わります

ここでいう「環境」とは、主に以下の3つの要素を指します。

- 物理的環境

- 作業場所

- 作業手順の構造

- 作業道具の配置 など

- 人間関係・コミュニケーション環境

- 上司、同僚との関係

- 報連相のルール【報告・連絡・相談】 など

- 自己管理環境

- 「体調」「生活リズム」「感情」「思考の管理」 など

これらの環境を整えることは、

職場で無理なく力を発揮するための基盤となります。

この記事では、ASD当事者が「特に意識すべき」

「職場環境の整え方」を詳しく解説します。

「許可が苦手」をやわらげる

「許可を取る」場面の整理

職場では多くの場面で「許可を取る」必要があります。

これを苦手と感じる人は少なくありません。

- 相手の領域に踏み込む不安

- 相手の反応を予測できない

- 不安が先行する

- 衝突の可能性

- 自分の意見が拒否されたとき、心理的負荷が大きい

- 手続きの面倒さ

- 許可申請の手順 ➡️ 複雑、煩雑

- 独立性の欲求

- 「頻繁に許可を求めること」=「自分の自由を制限している」

「許可を取りやすくする」工夫

許可を取るストレスを軽減するためには、

「手順の可視化」「段階的な実践」が有効です。

- 質問内容を整理する

- 事前にメモ、チャットで伝える内容をまとめる

- タイミングを確認する

- 『今、お時間よろしいですか?』と前置きする

- 相談の形を取る

- 『こういう考えがありますが、どう思われますか?』と聞く

- 自己判断の範囲を確認する

- 「この件は今後、自己判断で進めてよいか」を事前に明確化

(管理人)

これらを意識することで「許可を取る行為」を

「心理的負担の少ない作業」に変えることができます。

「伺い(うかがい)を立てる」言い方を覚えると、

最初は違和感を感じるかもしれません…

ただし「上司がいる」以上、

身につけておいて損はありません。

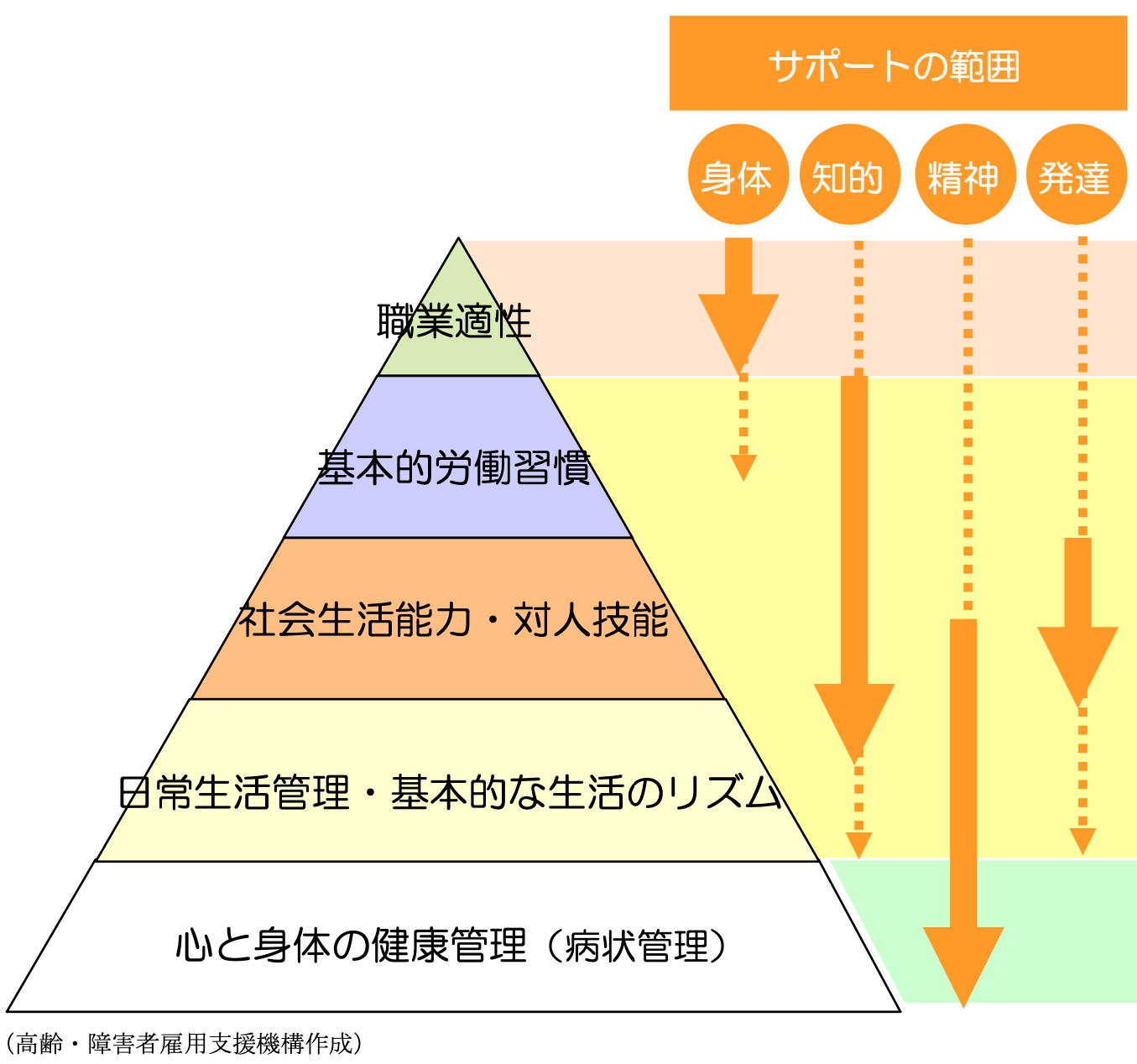

「職業準備性ピラミッド」を基準にする

厚生労働省が公開している「職業準備性ピラミッド」は、

働く力を整理するうえで非常に有用です。

- 健康管理

- 「体調」「障がい理解」「服薬管理」 など

- 日常生活管理

- 「生活リズム」「金銭管理」「食事」 など

- 対人スキル

- 「挨拶」「協調性」「報連相」 など

- 基本的労働習慣

- 「出勤」「ルール遵守」「スケジュール管理」

- 職業適性

- 「スキル」「専門性」「適職判断」

ピラミッドの下から順に身につけることで、

職場で安定して働く力が形成されます。

「健康管理」体調・心の状態を可視化

健康管理はピラミッドの最下層であり、

働く上での土台です。

- 睡眠、食事、運動

- 一定のリズムで生活する

- 服薬管理

- 服薬の有無、タイミングを自己管理

- 体調変化の把握

- 疲労、ストレスの兆候を自覚する

- 休養、調整を行う

- 障がい特性の理解

- 自分の反応、疲労傾向を把握する

- 職場で説明できる状態にする

健康管理を可視化することで、

「作業能力」「集中力の安定」につながります。

(管理人)

「健康第一」と言われるように、

身体・心の調子が良くなければ、

「本当に」何もできません…

「日常生活管理」生活の自立度を上げる

日常生活管理とは、日々の生活を計画的に回せる能力を指します。

- 生活リズムの安定

- 朝起きる、夜寝るの時間を一定に保つ

- 食事の管理

- 朝食を抜かない

- 栄養バランスを意識

- 家計管理

- 収入、支出を把握する

- 計画的に使う

- 生活の段取り化

- 無理のない段取りを作る

- 前日の夜に朝の準備を済ませる など

- 無理のない段取りを作る

生活管理は単なる「生活リズムを作る」ことではなく、

職場で安定して働くための基礎です。

「対人スキル」人との信頼関係を築く

対人スキルは、

職場での円滑なコミュニケーション・チームワークの基盤です。

- 挨拶、礼儀

- 朝の挨拶

- 帰宅時の報告

- 場面に合った言葉遣い

- 口調、表現を調整する

- 相手に誤解を与えない

- 報連相

- 「報告」「連絡」「相談」をタイムリーに行う

- 感情コントロール

- 急な変更、指摘に冷静に対応する

対人スキルは、習得に時間がかかるものの、

ピラミッドの土台が整うことで自然と力が伸びます。

「職場環境」を「物理的に」整える

物理的環境は、作業効率・集中力に大きく影響します。

- 作業スペースの整理

- 必要なものだけを配置する

- 不要な刺激を減らす

- 作業手順の可視化

- 図解、チェックリストを活用する

- 迷わず作業できるようにする

- 作業道具の固定配置

- 頻繁に使う道具 ➡️ 定位置に置く

これにより、無駄なストレスを減らし、

集中できる状態を維持できます。

(管理人)

「自宅の部屋を掃除すること」と同じなのです。

「コミュニケーション」環境の整備

職場での心理的負荷を減らすためには、

コミュニケーション環境の整備が重要です。

- 報連相ルールの明確化

- 「どの」タイミングで「誰に」「何を」報告するか

- 事前に整理する

- 「許可」「相談」のタイミングを決める

- 一日の特定の時間帯を相談時間に設定する

- フィードバックを受けやすくする

- 指摘、アドバイスを受け入れやすい形式を活用する

- 書面、チャット など

- 指摘、アドバイスを受け入れやすい形式を活用する

コミュニケーション環境を整えることで、心理的負荷が軽減され、

作業に集中できるようになります。

(管理人)

「心理的安全性」を「自分から」確保していきましょう。

こうすることで、

他人と「安心できる」コミュニケーション環境を

作ることができます。

「自己管理環境」の構築

自己管理環境は、体調・感情・思考の自己調整能力を高めることを指します。

- 「体調」「感情」の記録

- 日々の疲労、ストレスを記録する

- 変化に対応する

- ルーティンの固定

- 朝、昼、夜の行動パターンを習慣化

- 休憩と回復の計画

- 作業の合間に休憩を挟む

- 集中力を維持

これらの工夫により、自分の限界を理解し、

無理のない働き方を維持できます。

(管理人)

「自分ひとりじゃ、到底できないよ…」

そんな方は、主治医・専門家など

第三者と意見を交わしながら行うとよいです(^^)

「小さな工夫の積み重ね」が働きやすさを作る

環境を整えることは、一度に完璧に行う必要はありません。

大切なのは「小さな工夫の積み重ね」です。

- メモ、チェックリストで作業手順を可視化

- 朝、夜のルーティンを固定

- 報連相のタイミングを事前に決める

- 作業スペースを整理して刺激を減らす

- 許可、相談の手順を簡素化する

少しずつ改善していくことで、

職場での負担が減り、働きやすさが増します。

(管理人)

それぞれは「小さな一歩」です。

しかし「1つ1つ積み重ねていく」ことが、

今後生きていく上で大切になってきます。

おわりに:環境を整え、自分に合った働き方を実現しよう

ASD当事者が職場で力を発揮するためには、

以下の「3つの環境」+「職業準備性ピラミッド」を

意識することが重要です。

- 「物理的」環境

- 作業スペース

- 手順

- 道具の配置

- 「コミュニケーション」環境

- 報連相ルール

- 「相談」「許可」の手順

- 「自己管理」環境

- 「体調」「感情」「生活リズム」「思考」の管理

+ 職業準備性ピラミッドの土台である

- 「健康管理」

- 「日常生活管理」

- 「対人スキル」

これらを整えることで、

安定して働く力が形成されます

環境を整えることは、単なる効率化ではなく、

働く上での心理的・物理的負荷を減らすための基本です。

(管理人)

「小さな工夫の積み重ね」が、

あなたの働きやすさを作る「第一歩」です(*^^*)

焦らず、少しずつ環境を整え、自分に合った働き方を作りましょう。

(管理人)

質問などあれば、お気軽にコメントしてくださいね。

Xでもお待ちしております(^^)

コメント