※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。

ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、

仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)

私たち障がい当事者が日々向き合っているもの。

それは、社会の偏見や制度の不備だけではありません。

もっと根本的で、もっと深く心に関わってくるもの。

それは「自分自身をどう見るか」という視点、

つまり【自己受容】というテーマです。

これは発達障害(神経発達症)に限らず、

「障害」と言われるものすべてに該当します。

- 身体障害

- 精神障害

- 知的障害 など どの障害種別であっても

自己受容ができているかどうかで、生き方は大きく変わります。

この記事では、ASD(自閉スペクトラム症)に限らず、

すべての障がい当事者が通るであろう

【ありのままの自分を受け入れる】ことについて、

正直な思いとともに言葉にしてみます。

「障がい」とは何か —定義と現実

まず最初に、

私たちが直面する「障がい」という言葉について考えてみましょう。

一般的に、障がいは「身体的・精神的な機能に制限がある状態」とされています。

障害者基本法(昭和45年法律第84号)

(定義)第二条

この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害があるため、

継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

障害者自立支援法(平成17年法律第123号)

(定義)第四条

この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する

身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち

十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律第五条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法 にいう知的障害者を除く)のうち

十八歳以上である者をいう。

2

この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する

障害児及び精神障害者のうち十八歳未満である者をいう。

しかし、現実はもっと複雑です。

同じ診断名でも困りごとは人によって違い、程度もさまざまです。

そしてそれ以上に大きいのが「社会との関係性の中で生じる障壁」です。

- 車いすを使っていても、バリアフリーの環境なら自由に移動できる

- 発達障がいがあっても、特性に合った仕事なら能力を発揮できる

つまり、障がいとは「障がい者本人が悪い」のではなく、

「社会や政治の側が、十分に配慮されていない状態」によって生じる部分も多いのです。

だからこそ【障がい】という名称に縛られず、

「今、自分が何に困っていて、何があれば楽になるのか」を見つめ直すことが、

自分らしく生きるための第一歩になります。

自己受容が難しい理由

「自分をありのまま受け入れることが大事」とはよく言われます。

でも、それが簡単じゃないことも、私たちはよく知っています。

① 周囲の「無理解」と「偏見」

「頑張ればできる」でしょ?

「あなたは軽度」だから配慮はいらないよね?

こういった言葉は、私たちがどれほど努力し、

日々の生活をこなしているかを無視したものです。

まるで、困っている自分が悪いかのように感じてしまいます。

これでは、自己受容どころか、自己否定を深めることになってしまいます。

(管理人)

「頑張る」という言葉自体が

障がい者には似合わない、と考えています。

普段から見えない努力をしているにも関わらず、

心無い言葉をかけられると

寝込んでしまうのは、当然の結果かもしれません

② 社会の「普通」とのギャップ

私たちは知らず知らずのうちに、

「こうあるべき」という枠に自分を当てはめてしまいます。

フルタイムで働くべきでは…

人と同じようにできて当たり前、なのでは…

でも、本当は違っていいのです。

「多数派の基準=正解」とは限りませんし、

「自分に合ったやり方=「楽な方」に『逃げている』」でもありません。

(管理人)

この気づきに至るまで、相当時間がかかりました。

多くの経験をしないと、たどり着けませんでした…

③ 自分を責めてしまうクセ

- 完璧主義(例:〜しなければならない)

- 白黒思考(ゼロヒャク思考)

- 自己否定(例:なんでこんな事もできないのか…)

これらはASDの特性にも関係しますが、

障がいを持つ多くの人が共通して持っている「自分に厳しすぎる」傾向です。

自分がもっと頑張れば…

みんなはできているのにな…

そんなふうに自分を追い込んでしまうことが多いです。

(管理人)

私も無意識のうちに、ネガティブ思考になってしまいます…

実例を紹介します。

このまま仕事を続けていいのだろうか…

➡️ 負の思考のループに入ってしまう

「こんなんじゃダメだ…」

「もっと努力しないと…」

➡️ 考えすぎてしまう

➡️ 翌朝、頭痛で仕事を休んでしまう

でも本当は、自分を責めることではなく、

自分をいたわることこそが前に進む力になるのです。

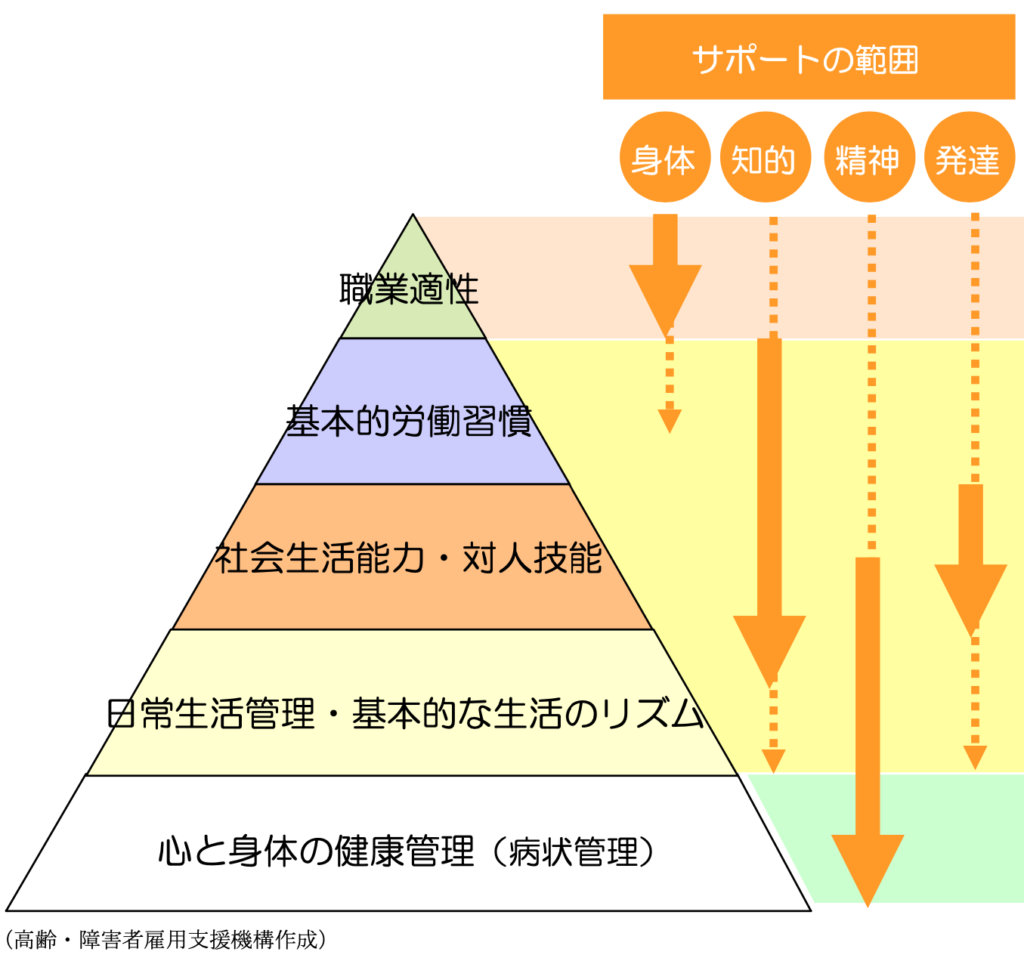

自己受容は「職業準備性ピラミッド」の「土台」

キャリア支援やリワーク支援の現場では、

「職業準備性ピラミッド」という考え方があります。

その一番下の土台にあるのが、

まさに「自己受容」です。

- 自分を受け入れていない

➡️ 「無理な目標を設定」して疲弊する - 弱みを認められない、見つけられていない

➡️ 「支援」「配慮」を求められない - 他人と比較して、自己否定を続けてしまう

➡️ 自信を失ってしまい、働くこと自体が怖くなる

自己受容ができているかどうかで「人生の難易度」は全然違います。

自己受容が「できていない人」の特徴

- 他人のせいにする(他責)

- 自分を過剰に否定したり、過剰に正当化したりする

- 支援を「甘え」と捉えて、拒否する

自己受容が「できている人」の特徴

- 弱さを隠さない

- 自分のペースで、働き方を調整できる

- 周囲に対して、説明ができる

この違いは、単なる考え方の違いではなく、生き方全体に影響します。

自己受容のステップ

では、自己受容とはどう進んでいくものなのでしょうか。

明確な「ゴール」があるわけではありませんが、

ざっくり言うと以下のようなステップがあります。

- 違和感や生きづらさに気づく

- 診断・特性の理解

- 拒否や混乱を経る

- 自己否定と他人との比較に悩む

- 自分の特性を再定義し始める

- 他者との関係性を見直す

このプロセスを一歩一歩進んでいく中で、

「こうでなければ」という思い込みから解放され、

「こういう自分でもいい」と思えるようになっていきます。

自分を受け入れた先にあるもの

自己受容は、何も「理想の自分になれたからするもの」ではありません。

「ダメな部分も含めて、これが自分なんだ」と思えたとき、

自分との関係が穏やかになります。

- 支援を素直に頼めるようになる

- 自分のリズムを守る選択ができる

- 無理な期待を手放せる

こうして「少しずつ」「ラクに生きられる道」が見えてくるのです。

自己受容は、自分を弱くするものではなく、

逆に「強くしなやかにする力」を持っています。

(管理人)

精神科医Youtuber、益田先生も

『しなやかな思考』を手に入れることの

重要性を説いています。

他者との関係も変わる

自分を受け入れることで、周囲との関係性にも変化が出てきます。

- 「説明すれば伝わる人」

➡️ 見つけられる - 「理解してくれない人」

➡️ 適切な距離をとれる - 「配慮してもらう(求める)」

➡️ 後ろめたさ(恥ずかしさ)を感じなくなる

無理して合わせようとして疲れることも減り、

人とのつながりも楽になります。

おわりに:自己受容はゴールではなく「スタート」

最後に一番大切なことをお伝えします。

(管理人)

自己受容は「人生を諦めること」ではありません。

むしろ、そこからがスタートです。

- ありのままの自分を土台にする

- 合わないものは避ける

- 得意なことを活かす

- 自分に合ったリズムで生きていく

(管理人)

それが「人としての尊厳を取り戻す」ということである。

私はそう思っています。

私たちは「普通」にならなくていい。

「自分らしく在る」ことこそが、かけがえのない価値なのです。

読んでくださっているあなたが、

もし今「自分を受け入れられない」と悩んでいるのなら、

どうか焦らないでください。

一気に受け入れられる人なんて、いません。

今日は自分を責めなかった、それだけで十分です。

どんな形であれ「自分の人生を歩いていること」

そのこと自体が、あなたの力であり、価値です。

そして、あなたがあなたを大切にしようと思える日が、

必ず来ます。

そのときまで、どうか無理せずに、

ゆっくりと歩んでいきましょう(^^)

コメント