※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。

ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、

仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)

「精神科」「心療内科」を受診するとき…

どの医者に診てもらえばいいのだろう?

この壁にぶち当たる方は少なくなりません。

身体の病気なら「近所の内科」「専門医のいる大病院」など

比較的選びやすいかもしれません。

しかし心の病気は目に見えにくく、

診断・治療方法も医者によってスタイルが大きく異なります。

一度受診しても…

この医者とは合わないかも…

そう感じることは珍しくありません。

(管理人)

多くの人が最初の段階で違和感を抱き、

悩みながら通院を続けていることと思います…

そんなときに出てくるのが「医者のウィンドウショッピング」、

「ドクターショッピング」という考え方です。

つまり複数の医者を試して、自分に合った主治医を見つけるという方法です。

しかしこの方法には賛否両論があります。

- 賛成派「相性のいい医者に出会うことが、治療の第一歩」

- 反対派「医者を変え続けると、治療が遅れてしまう」

- 管理人の経験談

- それぞれの意見の掘り下げ

- 医者を選ぶときのポイント

- 受診準備

- トラブル対応

- 転院の流れ

私の経験:合わない医者に出会ってしまった

(管理人)

私はこれまでに、

「一回」転院経験があります。

「転院」と呼べるかはさておき…

(このあと理由がわかります)

最初の病院は調べた結果、

「家から近いから」という理由で選びました。

最初の診察では、医者は淡々と質問をして30分が終わりました。

正直に言えば違和感はありませんでした。

ところが、二回目の診察で大きな出来事がありました。

父に付き添ってもらって受診したとき、

医者は私に厳しい口調でこう言いました。

- どうしてそんなことを考えるの?

- 本当にその気持ちがあるの?

まるで尋問のように追い詰められる口調でした。

私はプレッシャーに耐えられず、

その場で号泣してしまいました。

気持ちを理解してもらえるどころか、

否定されたように感じたのです。

おまけに「1時間という診察の長さ」もありました。

次の方も多くいたので、

申し訳ない気持ちになった記憶があります。。。

父も同じく「この先生には任せられない」と感じていたようです。

結果として、その病院に通うのをやめました。

幸い、その後に出会った医者は丁寧に話を聞いてくれる方で、

ようやく安心して通院できるようになりました。

今もそちらに通院しています。

(管理人)

振り返れば…

- この医者じゃなくてもいいんだ

- 私のことを否定する人からは、離れてもいいんだ

そう思えたことが、私にとって大きな転機でした。

もし最初の医者に無理に通い続けていたら、

心療内科そのものに不信感を抱いて、

もう受診できなくなっていたかもしれません。

賛成派:「自分に合う医者を探す」のは「当たり前」

医者によって治療スタイルが違う

精神科・心療内科の医者には、いくつかのスタイルがあります。

- 「薬物療法を重視」する医者

- 「とにかく今のつらさを和らげたい」人向け

- 「カウンセリングを重視」する医者

- 「話を聞いてもらいながら少しずつ整理したい」人向け

- 「生活習慣の改善を重視」する医者

- 「薬にできるだけ頼りたくない」人向け

このように治療方針は大きく異なります。

自分の考え・症状に合ったスタイルを見つけるには、

実際に診てもらわないと分かりません。

「相性のいい医者と出会うこと」が治療の第一歩

精神科の治療は「医者との信頼関係」が最も大切です。

「この先生なら安心して話せる」と思えるかどうかで、

治療の進み方は大きく変わります。

- 通院そのものが、苦痛になる

- 薬も飲みたくなくなる

- 結果的に、治療そのものを放棄してしまうリスクがある

(管理人)

複数の医者を試してでも

「安心して任せられる医者を探す」ことは

意味のある選択だと思います。

反対派:ドクターショッピングには「デメリットもある」

治療の一貫性が失われる

精神科の治療は継続性が重要です。

薬の効果が出るまで数週間かかることもあり、

医者を変えてしまうと、その調整がゼロからやり直しになります。

結果的に「どの医者でも中途半端」という状態に陥る危険があります。

信頼関係が築きにくい

医者の立場からすれば、患者が短期間で医者を変えていると

「この人は本気で治療を受けたいのだろうか?」と思うかもしれません。

「治療はお互いの信頼で成り立つ」ので、

短期間で転院を繰り返すと不利になることがあります。

「同じ医師に」「診てもらい続ける」ことに「大きな意味」があります。

(管理人)

表面のことしか分からず、

根本的な原因を取り除けなくなってしまうのです…

「完璧な医者」はいない

どんな医者にも長所/短所があります。

「100%自分に合う医者」を探し続けると、

永遠に治療が始まらない可能性があります。

ある程度の「許容ライン」を決めることも必要です。

医者を選ぶときの「実践的なポイント」

では、どうやって医者を選べばよいのでしょうか?

- 最初の3回で見極める

- 1回では判断できない

- 「安心できるか」「話を聞いてもらえているか」を基準に判断する

- 事前に情報を集める

- 「口コミ」「病院HP」「治療方針」を確認する

- カウンセリングに力を入れているか、薬物療法中心かを調べる

- 診察中にチェックするポイント

- 「話を遮らず」聞いてくれるか

- 「質問に対して」説明があるか

- 「薬の効果」「副作用」について説明があるか

- 薬剤師についても、同じことが言える

- 「家族」「生活面の相談」にも対応してくれるか

- 家族の同行を検討する

- 家族の視点もあると医者に伝わりやすい

- 関係が悪い場合は、無理にする必要はない

- セカンドオピニオンの位置づけ

- 転院ではない「別の視点を聞くため」として利用するのも有効

受診の準備:「症状メモ」「質問リスト」

初めての受診では緊張して、言いたいことを忘れてしまう人が多いです。

そのため、事前に準備しておくと安心です。

(管理人)

私は定期通院の前に、いつもメモを準備しています。

症状メモの作り方

- いつから調子が悪いか

- 例:1か月前から眠れない など

- どんな症状があるか

- 例:動悸、頭痛、気分の落ち込み など

- 生活への影響

- 例:仕事に集中できない、人と話すのがつらい など

- 過去に試した対処法(特に初診)

- 例:市販薬、運動、休養 など

(管理人)

できる限り「詳しく伝える」のがよいです。

たとえば…

- 天気が悪い日は朝から頭痛がする

- 家族と一緒にいると気分が落ち込む など

メモを作っているときは苦しく感じるかもしれませんが、

受診するとスッキリできますよ(*^^*)

質問リストの例

- この症状は病気の可能性があるのか?

- 薬はどんな効果と副作用があるのか?

- 治療の目安はどのくらいか?

- カウンセリング、リハビリは受けられるか?

紙・スマホに書いて持っていくだけで、診察が格段にスムーズになります。

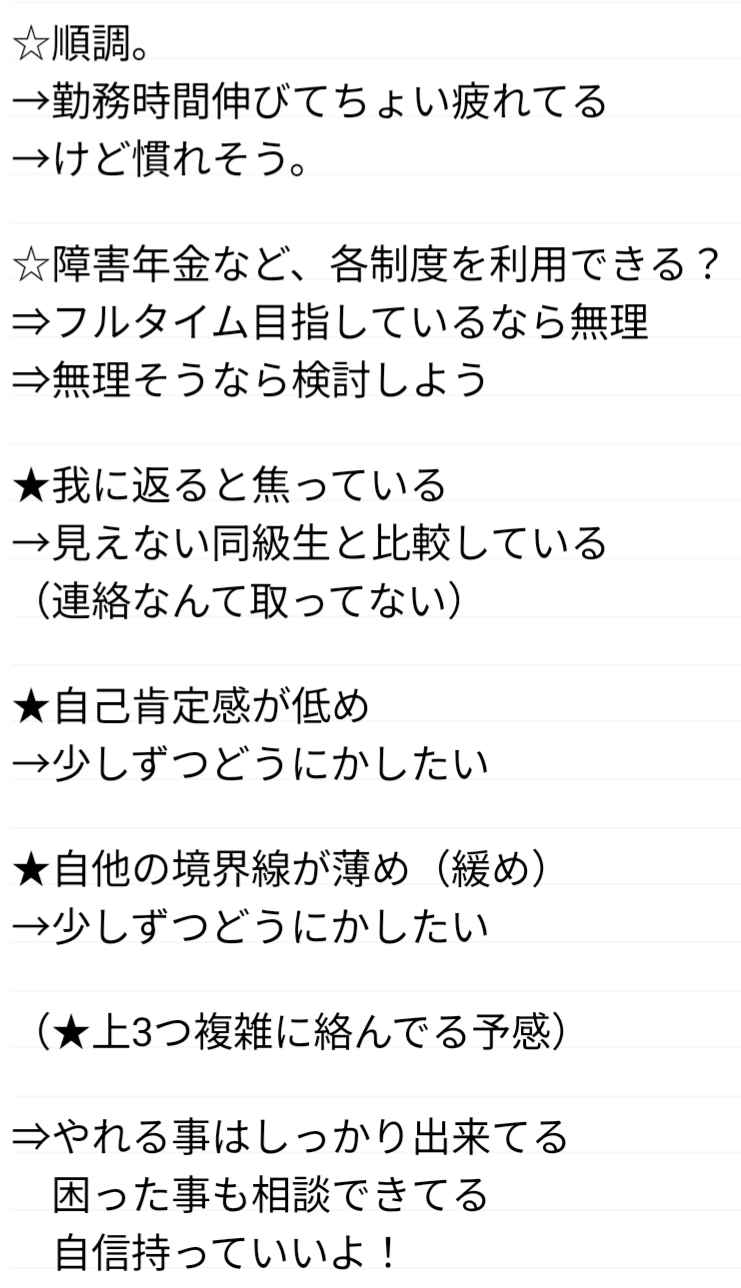

「メモの実物」を公開

以下に、私が実際に記したメモを公開します。

参考にされてください(*^^*)

マークについて説明

- 「☆」ポジティブな出来事

- 「★」ネガティブな出来事

- 「→」自分の考え

- 「⇒」主治医の考え(診察中に追記)

医者とのトラブル:「相談」として伝える

ときには医者の対応に違和感を覚えることがあります。

そのとき大切なのは「感情的にぶつけない」ことです。

- 「クレーム」ではなく「相談」として話す

- 「私はこう感じました」と主語を自分にする

たとえば…

先生のお話が少し早くて、ついていけませんでした。

もう一度ゆっくり説明していただけますか?

このように伝えると、医者も受け止めやすくなります。

それでも改善されない場合は、転院を検討してよいでしょう。

(管理人)

気持ちが沈んでいるときほど、

ぶつかりたくなる気持ちもわかります。

この時、丁寧に話を聞いてくれる

医師と出会えると良いですね(*^^*)

医者を変えるとき:「紹介状」と「薬の継続」

もし転院を決めたら、スムーズに切り替えるために準備が必要です。

- 新しい病院でスムーズに診てもらうために有効

- 医療情報が記載される

- 診断名、処方内容 など

- 必須ではない

- あった方が安心

- 途中で薬が切れると体調が悪化する可能性がある

- 転院前に「○週間分処方してほしい」とお願いしておくと安心

- 「今の先生が悪い」ではない

- 「自分に合う先生を探すため」と考える

- 医療機関にとって転院は珍しいことではない

- 「申し訳ないな…」など、気負う必要はない

(管理人)

もし転院されるときは、

「時間の余裕を持ってする」ことをおすすめします。

「紹介状」は「診断書」と同じく

「医師が時間を使って書き記すもの」です。

「今日ください」は避けましょう。

「障害」「精神疾患ごと」の視点

(管理人)

主な症状を取り上げてみます。

ASDの場合

- 医者と「話し方の相性」が重要

- 言葉のニュアンスに敏感

- 医者が「一貫した説明」をしてくれるか

- 決まった手順が安心

(管理人)

私は「事実を淡々と述べてくれる」が大切と考えています。

分かりづらい説明をされても、聞き返すだけなので(・_・;)

うつ病の場合

- 「家族」「支援者」の協力が大事

- 判断力が低下しているため

- 薬の効果、副作用の説明が丁寧な医者が信頼できる

「うつ病」に限らず、協力者はいることが望ましいです。

ただし、根本的な原因が同居している家族にある場合、

いなくても大丈夫です。

医師と二人三脚でしっかり治療していきましょう(^^)

パニック障がいの場合

- 具体的なアドバイスしてくれる医者が望ましい

- 発作が起きたときの対応 など

- 「気のせい」と軽視する医者は避ける

(管理人)

「病は気から」

この言葉を使ってしまう医者も残念ながらいます。

私の経験上、さっさと次を探すのがよいです…

おわりに:「あなたにとって」ベストな医者とは?

✅ 医者によって治療スタイルが違う

✅ 信頼できる医者を探すのは当然

✅ 相性の良い医者に早く出会えば、治療がスムーズに進む

❌ 医者を変えすぎると治療が中途半端になる

❌ 完璧な医者を探し続けると治療が始まらない

- 受診準備

- 症状メモ、質問リスト

- トラブルは「相談」として伝える工夫

- 転院時の紹介状、薬の確保

これらを意識することで、安心して治療を続けることができます。

あなたはどう思いますか?

「最初の医者にそのまま通い続ける?」

「納得できる医者が見つかるまで探す?」

ぜひ、あなたの経験・考えに照らし合わせて考えてみてください。

(管理人)

コメント